Table of Contents

お気に入りの果樹を自宅でもっと増やしたい、そう思ったことはありませんか?

果樹の挿し木方法とは?なぜ試す価値があるのか

果樹の挿し木方法とは?なぜ試す価値があるのか

果樹の挿し木方法って、そもそも何?

果樹の挿し木方法、これって要は、親となる木の枝をちょこっと切って、それを土とか水に挿して根っこを生やし、新しい一本の木にしちゃう技術なんです。

種から育てるのと違って、親木の良い性質(例えば「甘くて美味しい実がなる」「病気に強い」とか)をそのまま受け継ぐことができるのが最大の魅力ですね。

だから、あの「うちの庭のりんご、最高なんだよ!」っていう木を、全く同じクローンとして増やせるわけです。

なんか、ちょっとSFみたいでワクワクしませんか?

なぜ果樹の挿し木に挑戦する価値があるの?

挿し木に挑戦する価値、それはもうたくさんあります。

まず、コストがすごく抑えられます。

新しい苗木を買うとなるとそれなりのお金がかかりますけど、挿し木なら元手はほぼゼロ。

お気に入りの木があれば、枝を切るだけですからね。

次に、成長が比較的早いこと。

種からだと実がなるまで何年もかかる種類でも、挿し木なら数年で収穫できることもあります。

そして何より、成功したときの喜びは格別です。

自分で枝から根を出させて、それが立派な木になって実をつける。

これはもう、家庭菜園の究極の楽しみと言えるかもしれません。

果樹の挿し木が魅力的な理由:

- 親木の優れた性質をそのまま受け継げる

- 新しい苗木を購入するより経済的

- 種から育てるより早く収穫できる可能性がある

- 成功した時の達成感が大きい

果樹の挿し木に必要なものリスト

果樹の挿し木に必要なものリスト

挿し木を始める前に揃えたい基本ツール

さて、挿し木に挑戦しよう!と思ったら、まずは道具を揃えなきゃ始まりませんよね。

大工さんが金槌なしで家を建てられないのと同じで、果樹の挿し木方法を成功させるには、いくつか必須のアイテムがあるんです。

一番大事なのは、枝を切るためのハサミ。

これが切れ味悪いと、枝の切り口が潰れてしまって、根っこが出にくくなっちゃいます。

だから、よく切れる清潔な剪定バサミかナイフを用意しましょう。

それから、切った枝を挿しておくための容器。

ペットボトルを切ったものでも、専用の育苗ポットでも大丈夫。

底に穴が開いているものが水はけが良くておすすめです。

あとは、根が出やすくするための発根促進剤。

これを使うと使わないとでは、成功率が結構変わってくる印象ですね。

粉末タイプや液体タイプがあるので、使いやすいものを選んでください。

土?水?挿し木に最適な用土とその他の必需品

道具の次は、挿し木を「どこに」挿すか、です。

**果樹の挿し木方法**では、水に挿して根を出す方法と、土に挿して根を出す方法があります。

土に挿す場合は、清潔で水はけと水もちの良い用土が重要。

赤玉土の細粒単体や、鹿沼土などがよく使われます。

普通の園芸用土だと肥料分が多すぎたり、雑菌がいたりするので避けた方が無難です。

水挿しの場合は、もちろん清潔な水。

水道水で十分ですが、毎日取り替えてあげるとより良いでしょう。

その他には、乾燥を防ぐためのビニール袋や、挿し木した日付や品種を書いておくラベルもあると便利。

細かいことですが、こういう準備が成功の鍵を握るんですよ。

果樹の挿し木に必要なもの:

- よく切れる清潔な剪定バサミまたはナイフ

- 挿し木用の容器(育苗ポット、空き容器など)

- 発根促進剤(粉末または液体)

- 挿し木用土(赤玉土細粒、鹿沼土など)または清潔な水

- 乾燥防止用のビニール袋

- ラベルとペン

果樹の挿し木方法:成功へのステップ

果樹の挿し木方法:成功へのステップ

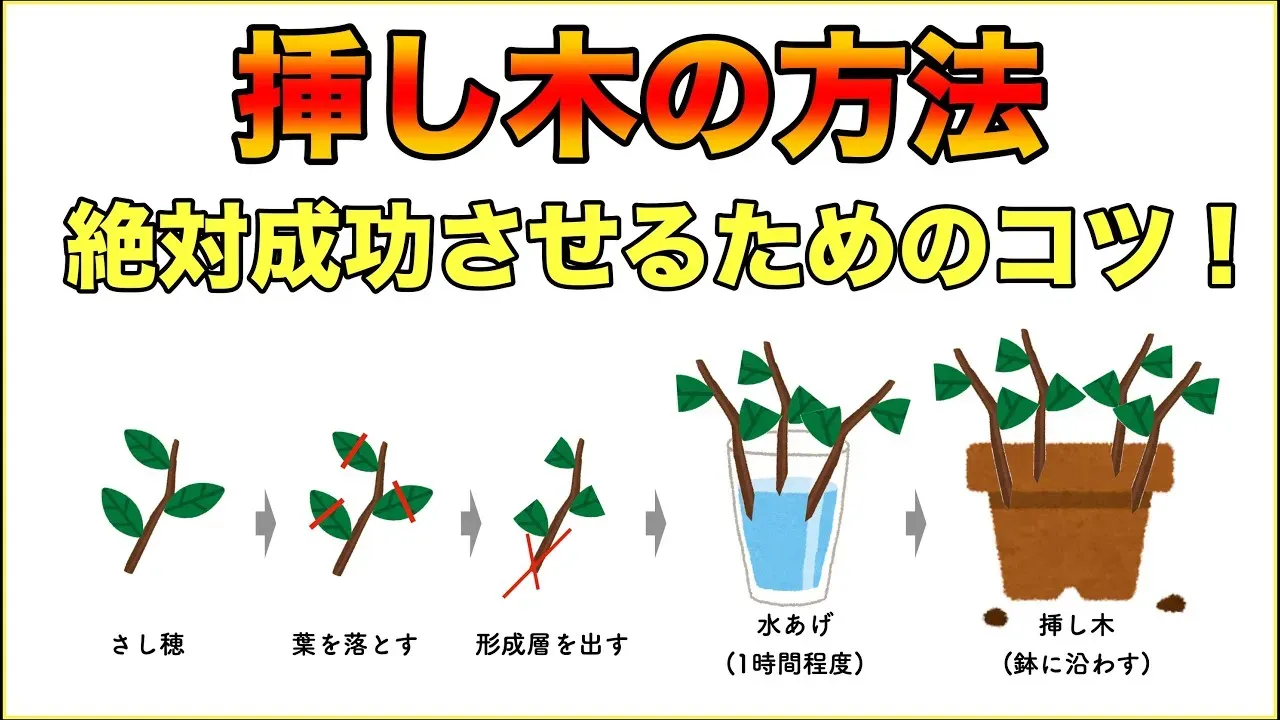

挿し穂の選び方と切り方:ここが最初の肝!

さあ、道具も揃ったところで、いよいよ実践編です。

**果樹の挿し木方法**で一番最初の、そして超重要なステップは、ズバリ「挿し穂(さしほ)」選びと切り方。

挿し穂っていうのは、新しく根っこを出させたい、親木から切り取る枝のこと。

この挿し穂選びを間違えると、その後の努力が水の泡になることもあります。

じゃあ、どんな枝を選べばいいかというと、まず元気な枝であること。

病気にかかってたり、虫食いがあったりする枝は避けましょう。

目安としては、その年に伸びた枝か、前年に伸びた枝が成功しやすいですね。

太さは鉛筆くらいが扱いやすいかな。

切る時期も大事で、多くの果樹は葉が落ちた休眠期(冬)か、新芽が動き出す直前が適期とされています。

でも、種類によっては葉がついている成長期(春〜夏)に行う「緑枝挿し」が向いているものもあります。

これは事前に調べておきましょう。

切り方にもコツがあって、スパッと一思いに切るのがポイント。

ハサミの切れ味が悪いと、枝の繊維が潰れてしまって、根が出にくくなるんです。

下の切り口は、表面積を広くして水を吸い上げやすくするために、節のすぐ下を斜めに切るのがセオリー。

上の切り口は、水分が蒸発するのを抑えるために、節から少し上を水平に切ります。

葉がついている場合は、水分蒸散を抑えるために葉っぱを数枚だけ残して、他は切り落とします。

葉を全部取っちゃうと光合成ができなくてエネルギーが作れないし、多すぎると水分がどんどん逃げていっちゃう。

このバランスが大事なんですね。

用意した容器と用土(または水)への挿し方

挿し穂が準備できたら、いよいよ容器に挿していきます。

土に挿す場合でも、水に挿す場合でも、使う容器と培地は清潔第一。

以前使ったものを再利用する場合は、しっかり洗って消毒しておくと安心です。

さて、ここで発根促進剤の出番。

切り口にちょんちょんとつけるだけで、根が出やすくなる魔法の粉(または液体)です。

これを使うと、使わないよりずっと成功率が上がるので、ケチらず使いましょう。

特に、ちょっと根が出にくいかな?っていう種類の果樹には効果てきめんです。

土に挿す場合は、用意した挿し木用土を容器に入れます。

割り箸などで先に穴を開けてから、挿し穂を傷つけないようにそっと挿しましょう。

深さは挿し穂の長さの3分の1から半分くらいが目安。

挿し終わったら、土と挿し穂がしっかり密着するように、周りの土を軽く押さえます。

水挿しの場合は、挿し穂の切り口が水に浸かるように容器に入れます。

この時、葉っぱが水に浸かると腐りやすいので注意。

水は毎日か、少なくとも数日に一度は取り替えて、清潔な状態を保つことが重要です。

どちらの方法でも、挿し終わったらたっぷりと水を与えて、土(または水)と挿し穂を落ち着かせます。

挿し木方法別メリット・デメリット

方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

土挿し | より自然な環境に近い その後の植え替えの手間が少ない | 根が出たか確認しにくい 用土の清潔さが重要 |

水挿し | 根が出る様子が見えて楽しい 清潔に保ちやすい | 土への植え替えが必要 乾燥しやすい |

挿し木後の管理:根付くまで油断大敵

挿し木が無事に終わったら、あとは根付くのを待つだけ。

と言っても、ただ放置しておけばいいわけではありません。

ここからの管理が、成功するかどうかの分かれ道。

**果樹の挿し木方法**の最後のステップは、根付くまで愛情を込めて見守ることです。

まず、置き場所。

直射日光がガンガン当たる場所は避けて、明るい日陰に置きましょう。

強い日差しは挿し穂を乾燥させてしまうからです。

適度な湿度も必要なので、乾燥しやすい時期は、挿し穂全体を大きなビニール袋で覆って湿度を保つ「袋かけ」という方法も有効です。

ただし、袋の中が蒸れすぎるとカビの原因になるので、時々換気してあげてください。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。

土が常に湿っている状態を保つのが理想ですが、水浸しにするのは禁物です。

根腐れの原因になりますからね。

水挿しの場合は、先述の通り水の交換を忘れずに。

根が出るまでには、果樹の種類や時期にもよりますが、数週間から数ヶ月かかることもあります。

焦らず、気長に待ちましょう。

根が出たかどうかは、軽く挿し穂を引っ張ってみて、抵抗を感じるかどうかで確認できます。

新芽が出てくるのも、根付いたサインの一つです。

根がしっかり出てきたら、いよいよ鉢上げ(より大きな鉢に植え替えること)の準備に取りかかれます。

挿し木後の管理ポイント

- 明るい日陰に置く

- 土が乾いたら水やり(水挿しは水交換)

- 乾燥防止(ビニール袋など)

- 根付くまで焦らず待つ

- 根付いたら鉢上げの準備

果樹の挿し木方法でつまずかないために:失敗原因と対策

果樹の挿し木方法でつまずかないために:失敗原因と対策

挿し穂がカラカラに…最大の敵は「乾燥」

せっかく挿し木したのに、気づいたら枝がシワシワに枯れてた…これ、挿し木で一番よく聞く悲しい話です。

**果樹の挿し木方法**に挑戦する上で、乾燥はまさに最大の敵。

まだ根っこがない挿し穂は、自分で水を吸い上げる力がほとんどありません。

なのに、切った部分や残した葉っぱから水分はどんどん蒸発していく。

特に春から夏にかけての乾燥しやすい時期や、風通しの良い場所に置いていると、あっという間に水分を失ってしまいます。

これを防ぐには、とにかく挿し穂の周りの湿度を高く保つこと。

育苗箱に並べて全体を透明なビニールで覆ったり、一本ずつペットボトルをかぶせたりする「袋かけ」はかなり有効な手段です。

ただし、完全に密閉すると蒸れて別の問題が起きるので、少しだけ隙間を開けるか、一日に一度は袋を開けて新鮮な空気に入れ替えてあげましょう。

水やりも重要で、土挿しの場合は土の表面が乾く前にたっぷりと。

でも、常にびしょびしょだと根腐れの原因になるので、適度な湿り気を保つのがコツです。

水やりすぎ?それとも病気?「根腐れ」と「カビ」を防ぐ

乾燥と並んで、挿し木失敗の二大巨頭が「根腐れ」と「カビ」です。

これは主に、水やりすぎや、用土・容器の清潔さが足りない場合に起こりがち。

土挿しで水を与えすぎると、土の中の空気がなくなって根が呼吸できなくなり、腐ってしまいます。

また、使い回しの用土や容器に雑菌が残っていたり、湿度が高すぎるのに換気が悪かったりすると、カビや病原菌が繁殖して、挿し穂がダメになってしまうんです。

対策としては、まず水はけの良い清潔な用土を使うこと。

そして、水やりは土の表面を見て判断し、やりすぎないこと。

容器も使う前にしっかり洗って消毒しておくと安心です。

袋かけをする場合も、時々換気して袋の中の空気を入れ替えることで、カビの発生を抑えられます。

挿し木はデリケートなので、清潔な環境を整えてあげることが成功への近道です。

挿し木失敗の主な原因と対策

- **原因:** 乾燥 → **対策:** 袋かけ、こまめな水やり、明るい日陰に置く

- **原因:** 水やりすぎ、根腐れ → **対策:** 水はけの良い用土、土が乾いてから水やり

- **原因:** カビ、病気 → **対策:** 清潔な用土・容器、適切な換気

- **原因:** 不適切な 삽수 → **対策:** 元気な枝を選ぶ、適切な時期に切る

- **原因:** 時期外れの挿し木 → **対策:** 果樹の種類ごとに適期を調べる

そもそも根が出ない… 삽수選びと時期が間違ってるかも?

「一生懸命世話してるのに、全然根っこが出てこない!」

これは、もしかしたら最初の「 삽수(さしす)選び」か「時期」が間違っているサインかもしれません。

どんな枝でも挿せば根が出る、というわけではないんです。

若すぎたり、逆に古すぎて木質化しすぎたりした枝は、根が出にくい傾向があります。

病気や虫にやられている枝も当然ダメ。

元気で充実した、その年に伸びた枝か、前年に伸びた枝を選ぶのが基本です。

そして、挿し木には種類ごとに適期があります。

多くの落葉果樹は休眠期(冬)や、新芽が動き出す前の「春挿し」が向いていますが、柑橘類などの常緑果樹は新芽が伸びる前の春か、枝が充実した梅雨時期の「緑枝挿し」が適していることが多いです。

この時期を外してしまうと、根が出る前に体力が尽きて枯れてしまう…なんてことになりかねません。

どの果樹がいつ挿し木に適しているか、迷ったら nipponplants.comのような専門サイトで調べてみるのが一番確実。

適切な 삽수を選び、正しい時期に行うこと。

これが**果樹の挿し木方法**成功の隠れた秘訣なんです。

挿し木後の果樹の管理:根付かせたら終わりじゃない

挿し木後の果樹の管理:根付かせたら終わりじゃない

根付いたサインを見逃さない:鉢上げのタイミング

さて、ここまで頑張って挿し木のお世話をしてきたあなた。

「これ、本当に根っこ出てるの?」ってヤキモキしてる頃かもしれませんね。

**果樹の挿し木方法**の次のステップは、この根付いたサインを見極めること。

一番分かりやすいのは、挿し穂をそっと上に引っ張ってみることです。

抵抗を感じたら、中にしっかり根が張ってきている証拠。

スッと抜けてしまうようなら、残念ながらまだ根は出ていません。

もう一つのサインは、新しい芽や葉っぱが出てくること。

これは根が水を吸い上げられるようになった何よりの証拠です。

ただし、中には挿し穂自体が持っている養分だけで一時的に葉を展開することもあるので、新しい葉がしっかりしてきてから判断するのが安全でしょう。

根が十分に回って、鉢底穴から白い根が見えてくるくらいになれば、もう一人前の苗として扱える時期です。

この「鉢上げ」のタイミング、早すぎると根がまだ弱くて植え替えのショックで枯れてしまうことがあります。

逆に遅すぎると、元の小さい容器の中で根詰まりを起こして、その後の成長が悪くなる。

ここがまた、ちょっとした見極めどころなんですよ。

一般的には、休眠期に行った挿し木なら春の生育期に入る前、緑枝挿しなら根がしっかり確認できてから、という感じですが、果樹の種類によっても最適な時期は変わってきます。

焦らず、挿し穂の状態をよく観察することが大切です。

根付いたサインチェックリスト

- 挿し穂を軽く引っ張ると抵抗がある

- しっかりとした新しい芽や葉が出てきた

- 鉢底穴から根が見えてきた

新しいお家へお引越し:鉢上げの方法

根付いたサインを確認できたら、いよいよ挿し穂を新しい「お家」に移してあげましょう。

これが「鉢上げ」です。

鉢上げに必要なのは、今の容器より一回りか二回り大きな鉢と、新しい用土。

用土は、水はけと水もちのバランスが良いものがおすすめです。

市販の果樹用培養土でもいいですし、赤玉土と腐葉土などを混ぜて自分で作るのもいいでしょう。

鉢は、プラスチック鉢でも素焼き鉢でも構いませんが、最初は根の呼吸を助ける素焼き鉢の方が安心かもしれません。

鉢底には、水はけを良くするために鉢底石を忘れずに。

これもまた、地味だけど大事なポイントなんですよね。

鉢上げの手順は、まず新しい鉢の底に鉢底石を敷き、その上に新しい用土を少し入れます。

次に、元の容器から挿し穂を抜きます。

この時、根鉢(根と土が固まった部分)を崩さないように、そっと扱うのが鉄則。

特に水挿しで根を出させた場合は、根が非常にデリケートなので、優しく優しく。

新しい鉢の中央に根鉢を置き、周りに用土を足していきます。

この時、根と用土の間に隙間ができないように、棒などで軽く突きながら用土を入れていくのがコツ。

ただし、強く押し固めすぎないように。

最後に、鉢の縁から2~3cmほど下まで用土が入ったら完了。

植え付けが終わったら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

これで、挿し穂は新しい場所で本格的に根を伸ばしていく準備が整いました。

鉢上げ時のチェックポイント

項目 | 注意点 |

|---|---|

新しい鉢のサイズ | 元の鉢より一回りか二回り大きく |

用土 | 水はけと水もちの良いもの |

根鉢の扱い | 崩さないように優しく |

植え付け時の用土 | 根と用土の間に隙間を作らない |

水やり | 鉢底から水が出るまでたっぷり |

鉢上げ後の育て方:一人前になるまで

鉢上げが終わったからといって、これで全て完了!ではありません。

**果樹の挿し木方法**の仕上げは、この鉢上げ後の管理にかかっています。

新しい鉢に植え替えた直後は、まだ根が新しい環境に馴染んでいません。

なので、直射日光の当たらない、明るい半日陰で数日間様子を見ましょう。

急に強い日差しに当てると、葉が焼けてしまうことがあります。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。

鉢が大きくなった分、乾き具合も変わってくるので、土の状態をよく観察してください。

根がしっかり張るまでは、乾燥にも過湿にも注意が必要です。

根付いて順調に成長し始めたら、徐々に日当たりの良い場所に移動させていきます。

肥料は、植え付け時に元肥として緩効性肥料を少量混ぜておいてもいいですが、根が動き出すまでは与えない方が無難です。

本格的に成長が始まったら、時期を見て追肥を行います。

どんな肥料をいつ与えるかは、果樹の種類によって異なるので、その果樹に合った育て方を調べてみましょう。

枝が伸びてきたら、樹形を整えたり、風通しを良くしたりするための剪定も必要になってきます。

挿し木から始まった小さな苗が、あなたの手で立派な果樹に育っていく。

ここからが、家庭果樹栽培の本当の楽しみの始まりですね。

あなたの挿し木苗、元気に育っていますか?

まとめ:果樹の挿し木方法をマスターして、収穫を楽しもう

さて、ここまで果樹の挿し木方法について、必要なものから手順、そして「なぜかうまくいかない」ときのヒントまで見てきました。

挿し木は、確かに生き物を扱う作業ですから、100%成功するとは限りません。

でも、適切な時期に、正しい方法で行えば、お気に入りの果樹を自分の手で増やせる可能性はぐっと高まります。

挿し木が根付いて、新しい芽が出てきたときの喜びは格別ですよ。

そして、いつかその木から実が収穫できたなら、それはもう最高の瞬間でしょう。

この記事が、あなたの果樹ライフをさらに豊かにする一助となれば幸いです。

諦めずに挑戦し続けて、ぜひ自宅での収穫を目指してください。