Table of Contents

「水耕栽培って、土を使わないんでしょ?なんか未来っぽいけど、本当に環境に良いのかな?」そう思ったことはありませんか?ベランダや室内で手軽に始められる水耕栽培ですが、その水耕栽培のエコな側面については、意外と知られていないかもしれません。

水耕栽培って、本当にエコなの?基本を知ろう

水耕栽培って、本当にエコなの?基本を知ろう

水耕栽培の「土いらず」がエコな理由って?

「水耕栽培って、土を使わないんでしょ?それがエコとどう関係あるの?」って疑問、よく聞かれます。確かに、植物は土で育つのが当たり前だと思ってますよね。

でも、水耕栽培は根っこを養分を溶かした水に浸して育てます。これって、土壌の流出を防いだり、連作障害の心配がなかったりするんです。広い農地が必要ないから、都市部のビルの中とか、砂漠みたいな場所でも理論上は栽培可能。つまり、土という限られた資源に頼らないで済む。これだけでも、水耕栽培のエコな側面の一つと言えますよね。

それに、家庭菜園で土を使い終わった後の処理って、意外と面倒じゃないですか?「どこに捨てればいいの?」って悩んだ経験、私もあります。水耕栽培なら、そういう土の処分問題とも無縁。後片付けが楽なのも、個人的には大きなメリットです。

水耕栽培は水をムダにしない?驚きの節水効果

「水耕栽培」って聞くと、水を大量に使うイメージがあるかもしれません。でも、実は土で育てるよりもずっと少ない水で済むことが多いんです。

土耕栽培だと、水やりをしても土に染み込んだり蒸発したりで、植物が実際に使える水の量は結構限られます。でも水耕栽培なら、根っこが直接水に触れているから、効率的に水分を吸収できる。システムによっては、使った水を循環させることもできるから、さらに水の消費を抑えられるんです。

特に乾燥地域や水不足が懸念される場所では、この節水効果は計り知れません。未来の食料生産において、水耕栽培が重要な役割を果たす可能性は十分にある。水資源を大切に使うという点では、間違いなく水耕栽培のエコな側面が光ります。

水耕栽培のエコなポイント(基本編):

- 土を使わないから土壌を守れる

- 連作障害の心配がない

- 狭いスペースでも栽培可能

- 土の処分が不要

- 土耕栽培より少ない水で育てられる

- 水を循環させればさらに節水効果アップ

水耕栽培のエコな側面:水と土の節約術

水耕栽培のエコな側面:水と土の節約術

水やりってこんなに違う?水耕栽培の驚き節水パワー

前セクションで少し触れましたが、「水耕栽培」なのに水を節約できるって、なんか矛盾してるみたいで面白いですよね。土耕栽培の場合、植物に水をあげても、土が吸収したり、地面から蒸発したり、根っこまで届く前に流れちゃったりと、けっこう無駄が多いんです。

でも、水耕栽培は植物の根が直接、養分を溶かした水に浸かっています。必要な時に必要なだけ水分を吸収できるから、水の利用効率がめちゃくちゃ高い。さらに、密閉されたシステムを使えば、水の蒸発を大幅に抑えることもできるんです。同じ量の野菜を育てるのに、土耕栽培と比べて10分の1以下の水で済むなんてデータもあるくらい。これはもう、驚きの節水パワーと言っていいでしょう。

土に縛られない自由!水耕栽培が土壌にもたらすメリット

もう一つの大きなエコな側面は、やっぱり「土を使わない」こと。これの何が良いかって、まず土壌の劣化を防げることなんです。同じ場所で同じ作物を繰り返し育てると、土が痩せたり、特定の病原菌が増えたりする「連作障害」が起きますよね。水耕栽培なら、そもそも土を使わないから、この問題が根本的にありません。

それに、農地って限られた資源です。水耕栽培なら、垂直に重ねて栽培する「垂直農法」も可能で、狭いスペースで大量の野菜を生産できます。ビルの空きスペースや遊休地でもできるから、新たな食料生産の場を生み出すことにも繋がる。これは、貴重な土壌資源を守り、効率的に土地を利用するという点で、非常に水耕栽培のエコな側面と言えるでしょう。

水耕栽培の節水・節土効果:

- 土耕栽培に比べ、水の使用量を大幅カット(10分の1以下になることも)

- 水の蒸発を抑え、効率的に水分を利用できる

- 土壌の連作障害から解放される

- 農地以外の場所でも栽培可能

- 垂直栽培で土地の有効活用ができる

農薬を減らせる?水耕栽培のエコな影響

農薬を減らせる?水耕栽培のエコな影響

さて、「水耕栽培って本当にエコなの?」という話で、水を節約できるのは分かったけど、農薬はどうなの?って気になりますよね。これがですね、農薬を減らせる?水耕栽培のエコな影響として、かなり大きなポイントなんです。

土で植物を育てていると、どうしても土の中にいる病原菌や害虫との戦いが始まります。アブラムシがついたとか、うどんこ病が出たとか、家庭菜園をやったことがある人なら一度は経験があるんじゃないでしょうか。そうなると、多くの場合は農薬に頼ることになります。もちろん、安全な農薬もありますが、できれば使いたくない、というのが本音ですよね。

水耕栽培の場合、基本的に室内やハウスなどの管理された環境で行われます。土を使わないので、土壌由来の病原菌の心配がありません。また、外部からの虫の侵入も防ぎやすいんです。まるでクリーンルームで野菜を育てているようなイメージ。だから、病気や害虫が発生しにくく、結果として農薬を使う必要がぐっと減る、あるいは全く使わずに済むことも多いんです。

農薬の使用量が減るということは、環境への負荷が小さくなるということ。農薬が土や水を汚染する心配も減りますし、それを扱う人の健康リスクも下がります。そして何より、私たちはより安全性の高い野菜を食べられる。これも水耕栽培が持つ、見過ごせないエコな側面の一つと言えるでしょう。

農薬削減のメリット:

- 病害虫の発生リスクが低い

- 土壌由来の病原菌がいない

- 管理された環境で育てられる

- 農薬使用量を大幅に減らせる、またはゼロにできる

- 環境汚染のリスクを軽減

- 作業者や消費者の健康を守る

「地産地消」を叶える水耕栽培のエコメリット

「地産地消」を叶える水耕栽培のエコメリット

食卓までの距離がゼロに?輸送コストとCO2を大幅カット

スーパーで野菜を買うとき、それがどこから来たか考えたことありますか?多くの場合、遠くの産地から長い時間をかけて運ばれてきます。その間のトラックや船、飛行機からの排気ガス、つまりCO2排出量は結構なもの。

でも、水耕栽培ならどうでしょう。都市部のビルの中や、まさにあなたが住んでいる場所の近く、あるいは自宅のキッチンでだって育てられます。収穫したらすぐに食卓へ。この「食卓までの距離がほぼゼロ」っていうのが、「地産地消」を叶える水耕栽培のエコメリットの最大級のポイントなんです。

輸送にかかるエネルギーもコストも大幅に削減できる。これは地球温暖化対策にも貢献できるし、燃料費の高騰に悩まされることも減ります。新鮮な野菜が手に入る上に、環境にも優しいなんて、一石二鳥どころじゃないですよね。

鮮度抜群でフードロス削減!水耕栽培の新たな価値

地産地消が進むと、もう一つ嬉しいエコな効果があります。それは「フードロス(食品ロス)」の削減です。遠くから運ばれてくる野菜は、流通過程で傷んだり、売れ残ったりすることも少なくありません。せっかく作った野菜が捨てられてしまうのは、作り手にとっても悲しいし、資源の無駄遣いです。

水耕栽培で地域の近くや家庭で生産すれば、収穫から消費までの時間が圧倒的に短くなります。野菜は一番美味しい「旬」の状態で手に入りやすいし、必要な分だけ収穫することも可能。鮮度が落ちる前に食べきれるから、無駄が出にくいんです。

また、規格外だからと弾かれることも少ない。ちょっと形が悪くても、自分で食べる分には全く問題ないですよね。フードロスを減らすことは、食料資源を大切にすること。これもまた、水耕栽培のエコな側面が生み出す、見逃せないメリットです。

水耕栽培が「地産地消」にもたらすエコメリット:

- 輸送距離が短くなり、CO2排出量を削減

- 輸送コストの削減

- 収穫から食卓までが早く、鮮度が高い

- 流通過程での傷みや廃棄が減る

- 必要な分だけ収穫しやすく、フードロスを削減

今日からできる!家庭での水耕栽培エコライフ

今日からできる!家庭での水耕栽培エコライフ

今日からできる!家庭での水耕栽培エコライフ

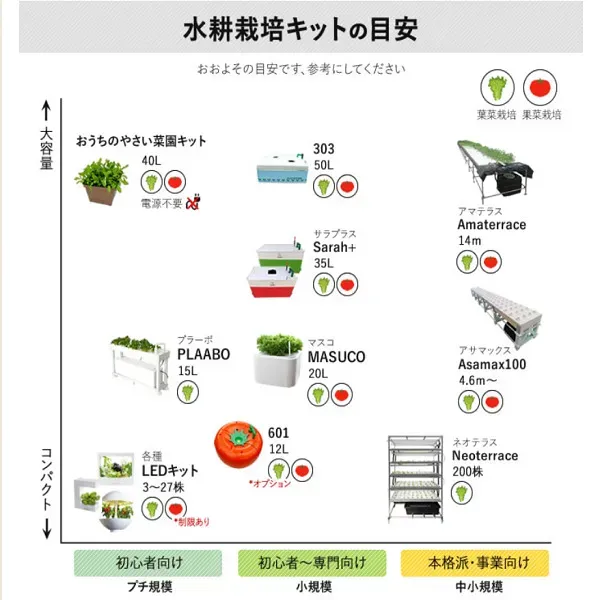

「水耕栽培のエコな側面は分かったけど、自分でやるのは難しそう…」って思ってませんか?実は、ペットボトルやタッパーなんかを使って、めちゃくちゃ簡単に始められるんです。特別な道具がなくても、キッチンやベランダのちょっとしたスペースで、レタスやハーブならすぐに育てられます。自分で育てた野菜を食べるって、新鮮で美味しいだけじゃなく、さっき話した輸送のCO2カットとか、農薬を使わない安心感とか、エコなメリットをダイレクトに感じられる最高の体験。今日からできる!家庭での水耕栽培エコライフ、想像以上に手軽に始められるんですよ。nipponplants.comでも初心者向けキットがたくさんあります。

家庭で水耕栽培を始めるメリット:

- 初期費用があまりかからない

- 狭いスペースでOK

- 虫がつきにくい

- 水やりが楽ちん

- 新鮮な野菜がいつでも手に入る

水耕栽培、そのエコな側面に目を向ける

水耕栽培が持つエコな側面は、単に土を使わないという見た目の分かりやすさだけではありません。限られた水資源を効率的に使い、不要な土壌流出を防ぎ、そして何より農薬の使用を抑える可能性を秘めています。さらに、自宅や都市部での栽培は、輸送にかかるエネルギーやコストを削減し、「地産地消」を文字通り実現する手段となり得ます。もちろん、完璧なシステムなど存在しませんが、従来の農業が抱える課題に対する、一つの現実的なアプローチとして、水耕栽培のエコな側面は無視できない価値を持っていると言えるでしょう。