Table of Contents

家庭で手軽に野菜やハーブを育てられる水耕栽培。興味はあるけれど、「水耕栽培の電気代」ってどれくらいかかるんだろう?と気になって、なかなか始められない人も多いのではないでしょうか。植物育成ライトやポンプ、環境制御のための機器など、電力を消費するものがいくつかあるため、確かに電気代は無視できません。この電気代がネックで、二の足を踏んでいる方もいるかもしれませんね。この記事では、水耕栽培で発生する電気代の主な内訳を分かりやすく解説し、さらに、その「水耕栽培の電気代」を賢く節約するための具体的なテクニックをたっぷりご紹介します。この記事を読めば、電気代の不安を解消し、安心して水耕栽培を始められるはずです。

水耕栽培の電気代、何に使う?主要な消費電力源

水耕栽培の電気代、何に使う?主要な消費電力源

光合成を支える光の力:植物育成ライト

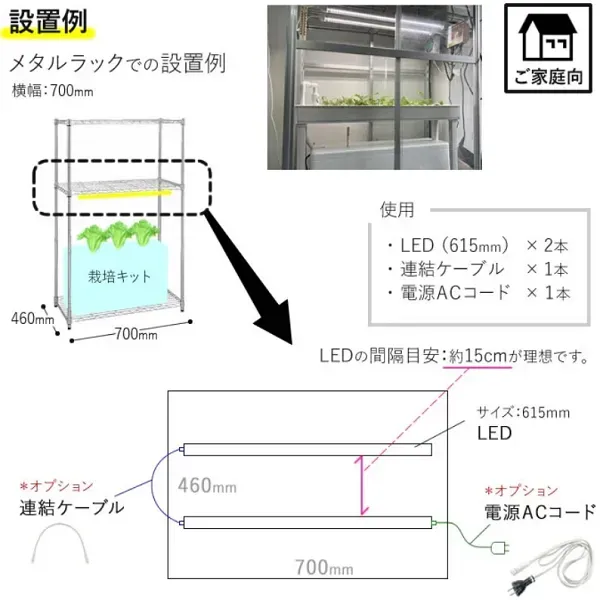

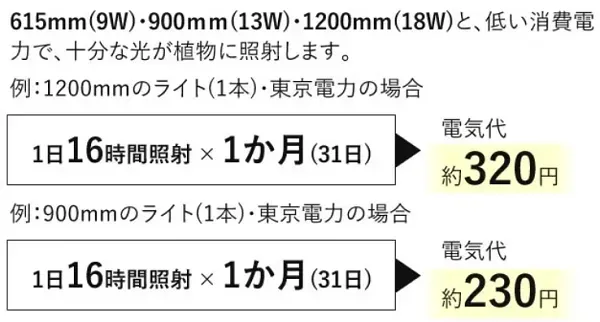

水耕栽培の電気代で一番大きい部分を占めることが多いのが、植物育成ライトです。太陽の代わりに植物に必要な光を与えるわけですから、それなりの電力を使います。特に、日当たりの悪い場所で栽培する場合や、特定の波長の光を必要とする植物を育てる場合は、高性能なライトが必要になります。私が初めて水耕栽培に挑戦したとき、ケチって安物のライトを使ったら、植物が徒長してひょろひょろになっちゃったんです。結局、ちゃんとしたLEDライトに買い替えることになり、初期費用は余計にかかりましたが、植物は元気に育ちました。この経験から、ライト選びは水耕栽培の電気代だけでなく、栽培の成功にも直結すると痛感しましたね。

水を循環させる心臓部:ポンプとその他の機器

水耕栽培システムでは、溶液を植物の根に届けるためのポンプも電気を使います。小さなシステムならそれほどでもないですが、規模が大きくなるとポンプの消費電力も無視できません。また、根に酸素を供給するためのエアポンプも稼働させます。さらに、温度や湿度を一定に保つためにファンやエアコンを使うこともあります。特に夏場や冬場は、これらの環境制御機器が水耕栽培の電気代を押し上げることがあります。nipponplants.comで見た高機能なシステムだと、これらの機器が連携して動くから効率はいいんですけど、それでも電力は必要ですからね。全体として、光熱費の計画はしっかり立てるべきです。

水耕栽培で電気を消費する主な機器は以下の通りです。

- 植物育成ライト

- 水中ポンプ(溶液ポンプ)

- エアポンプ

- 環境制御機器(ファン、ヒーター、エアコンなど)

水耕栽培の電気代を左右する要因とは

水耕栽培の電気代を左右する要因とは

さて、水耕栽培の電気代が何に使われるかは分かった。じゃあ、その費用がどう決まるのか? 水耕栽培の電気代を左右する要因はいくつかあるんだ。まず、栽培する植物の種類。葉物野菜みたいに短期間で育つものと、トマトやキュウリみたいに実をつけるまで時間がかかるものでは、ライトを当てる期間も変わるから、当然電気代も変わってくる。それから、栽培規模。小さなキットでキッチンの一角で育てるのと、専用の棚を作って何十株も育てるのとでは、使うライトの数もポンプの大きさも全然違う。部屋の環境も大きい。夏にエアコンなしで栽培しようとすれば、植物はヘタるし、冬に暖房なしなら成長が止まる。最適な環境を保つためのエアコンやヒーターの使用頻度が、水耕栽培の電気代に直結するわけだ。

水耕栽培の電気代に影響を与える主な要因はこれだ。

- 栽培する植物の種類と育成期間

- 栽培システムの規模

- 設置場所の環境(温度、湿度、日当たり)

- 使用する機器の効率(特にライト)

- 電気料金プラン

賢く抑える!水耕栽培の電気代節約テクニック

賢く抑える!水耕栽培の電気代節約テクニック

さて、水耕栽培の電気代、気になるのは当然ですよね。でも、ご安心を。ちょっとした工夫で、この電気代を賢く抑える方法はいくつもあるんです。まず一番の電気食いである植物育成ライト。これをどうにかするのが手っ取り早い。最新のLEDライトは、昔の蛍光灯やHIDに比べて消費電力が格段に低いのに、必要な光合成をしっかりサポートしてくれる。初期投資は少し高めでも、ランニングコスト、つまり毎月の電気代を考えれば、長い目で見ると断然お得なんですよ。タイマーを使って必要な時間だけ点灯させるのは基本中の基本。当たり前すぎて言うのも恥ずかしいくらいですが、これが意外と忘れがち。日の当たる場所にシステムを移動させたり、補助光として使う時間を調整したりするだけでも、結構変わるもんです。私の友人は、朝の数時間は自然光を取り入れて、足りない分だけライトを当てるようにしたら、電気代が目に見えて減ったって喜んでましたね。

【実例】水耕栽培の電気代、どれくらい変わる?

【実例】水耕栽培の電気代、どれくらい変わる?

結局、水耕栽培の電気代って、具体的にいくらになるの?って話ですよね。これがまた、一概には言えないのが正直なところ。システムの種類、使うライトの種類と点灯時間、栽培する植物、そして何より部屋の環境によって、びっくりするくらい変わるんです。例えば、窓際で補助的にLEDライトを数時間使うだけの小さなキットなら、月に数百円程度で済むこともあります。私も最初は小さな葉物野菜から始めましたが、電気代はほとんど気になりませんでした。でも、本格的に室内で、太陽光が全く入らない場所で、それなりの大きさのシステムを組んで、一日12時間以上ライトを点けっぱなしにすると、電気代はぐっと跳ね上がります。高性能なLEDを使ったとしても、数千円は見ておいた方がいいでしょう。もし、古いタイプのライトを使ったり、夏にエアコンをガンガン効かせたり、冬にヒーターをつけたりするなら、軽く1万円を超えるなんて話も聞きます。だから、「水耕栽培の電気代」と一口に言っても、自分の栽培スタイルや環境によって、まるで違う金額になるってことを理解しておくのが大事ですね。

水耕栽培の電気代に関するよくある質問

水耕栽培の電気代に関するよくある質問

LEDライトって本当に電気代が安いの?

これ、よく聞かれる質問なんですけど、結論から言うと「はい、かなり安いです」。特に古いタイプのHIDランプや蛍光灯と比べると、同じ明るさを得るのに使う電力が全然違うんですよ。LEDは効率が良いから、熱もあまり出さない。熱が出ないってことは、夏場の室温上昇を抑えられるから、エアコンの使用頻度も減らせる可能性がある。つまり、ライト自体の消費電力だけでなく、間接的な電気代の節約にも繋がるんです。初期費用はちょっと高めかもしれませんけど、長い目で見れば「水耕栽培の電気代」を抑える上で、LEDライトへの投資はかなり有効な手だと思いますよ。

ポンプはずっと動かしっぱなしで大丈夫?電気代は?

ポンプをずっと動かすかどうかは、水耕栽培のシステムによります。DFTやNFTみたいに根が常に溶液に触れているシステムなら常時運転が基本ですが、DWCのように根が溶液に浸かっているシステムなら、エアポンプは常時、溶液ポンプは間欠運転でも大丈夫なことが多いです。ポンプの消費電力はライトほど大きくないですが、塵も積もれば山となる。特に大型のポンプを常時運転させると、意外と電気代に響きます。タイマーを使って必要な時間だけ動かすとか、電力効率の良いポンプを選ぶとか、ちょっとした工夫で「水耕栽培の電気代」を抑えることができます。システムの特性に合わせて、無駄なく動かすのがポイントですね。

- 高性能LEDライトは電気代節約の強い味方

- ポンプの運転時間はシステムに合わせて調整可能

- 環境制御機器(エアコン等)の使用頻度も電気代に大きく影響

- 電気料金プランの見直しも効果あり

水耕栽培の電気代、賢く付き合う

水耕栽培にかかる電気代について、主な消費源から具体的な節約方法まで見てきました。育成ライトやポンプ、環境制御など、確かに電力は必要ですが、選び方や使い方を工夫することで、その負担はぐっと減らせます。LEDライトへの切り替えやタイマー活用、適切な栽培環境の維持など、今日からでも実践できることはたくさんあります。電気代を賢く管理すれば、水耕栽培はもっと身近で楽しいものになります。ぜひ、この記事で紹介した方法を試して、電気代を気にせず、快適な水耕栽培ライフを送ってください。