Table of Contents

自宅で採れたての美味しい果実を味わえたら、最高ですよね。でも、「果樹栽培って難しそう」「どんな手入れが必要なの?」と、最初の一歩が踏み出せない人も多いのではないでしょうか。確かに、果樹を元気に育て、毎年たくさんの実をつけるには、適切な「果樹栽培の手入れ方法」を知っていることが大切です。この記事では、剪定や病害虫対策、肥料のやり方など、果樹栽培の手入れ方法の基本から、ちょっとしたコツまで分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの果樹もきっと元気に育ち、甘くて美味しい果実をプレゼントしてくれるはずです。

果樹栽培の手入れ方法を始める前に知っておくこと

果樹栽培の手入れ方法を始める前に知っておくこと

家庭で美味しい果実を収穫するって、本当に素敵な夢だよね。庭に果樹を植えて、季節ごとに実がなるのを心待ちにする。想像しただけでワクワクするんだけど、いざ「果樹栽培の手入れ方法を始める前に知っておくこと」って何があるんだろう? 実はここが結構大事で、何も知らずに始めちゃうと、「あれ?全然実がつかない…」とか「病気になっちゃった…」ってことになりかねないんだ。

まずね、果樹っていうのは野菜みたいに一年草じゃないから、何年もそこで育つわけ。だから、植える場所選びがめちゃくちゃ重要なんだ。日当たりはいい? 水はけはどう? その果樹が育つのに適した気候かな? こういう基本的なことを最初にしっかり考えておかないと、後で苦労することになるんだよ。

- 場所選びのチェックポイント

- 日当たりは一日を通して十分か(最低でも半日は欲しい)

- 水はけは良いか(水たまりができないか)

- 風通しは良いか

- 将来的にどれくらいの大きさに育つか想像できているか

- 近くに障害物(建物や他の木)はないか

それから、どんな果樹を育てたいか、そして自分の環境で育てられるかを知ることも、「果樹栽培の手入れ方法を始める前に知っておくこと」として欠かせないポイントだよ。例えば、リンゴは寒い地域が得意だけど、マンゴーは暖かい地域じゃないと難しい。自分の住んでいる場所の気候に合わない果樹を選んでしまうと、どんなに頑張って手入れしても、なかなかうまくいかないんだ。

あとは、手入れにどれくらい時間がかけられるかも正直に自分に問いかけてみてほしい。果樹は剪定や病害虫対策、肥料やりなど、年間を通して結構な手入れが必要なんだ。特に剪定は、実つきや木の形を左右する重要な作業だし、病害虫は放っておくとあっという間に広がっちゃう。週末にちょっとだけ、というよりは、ある程度の時間と労力が必要になることを覚悟しておくといいかもしれないね。

美味しい果実を育てる!果樹栽培の手入れ方法:剪定の基本

美味しい果実を育てる!果樹栽培の手入れ方法:剪定の基本

なぜ剪定が必要なの?美味しい果実のために

さあ、果樹栽培の手入れ方法の中でも、特に「美味しい果実を育てる」ために避けて通れないのが「剪定」なんだ。

剪定って聞くと、「難しそう…」「どこを切ればいいの?」って思うかもしれないけど、大丈夫。車の運転と同じで、基本を覚えれば誰でもできるようになるよ。

じゃあ、なんで剪定が必要なのか?

それはね、木が元気になりすぎて枝が込み合いすぎると、日の光が木の内部まで届かなくなっちゃうんだ。光合成が十分にできないと、せっかく実がなっても甘みが足りなかったり、色づきが悪かったりする。

それに、風通しが悪くなると病気や害虫が発生しやすくなるっていうデメリットもある。

剪定は、木全体のバランスを整えて、すべての枝にしっかりと光と風が当たるようにしてあげる作業なんだ。

そうすることで、木は健康に育ち、美味しい果実をたくさんつけてくれるようになるんだよ。

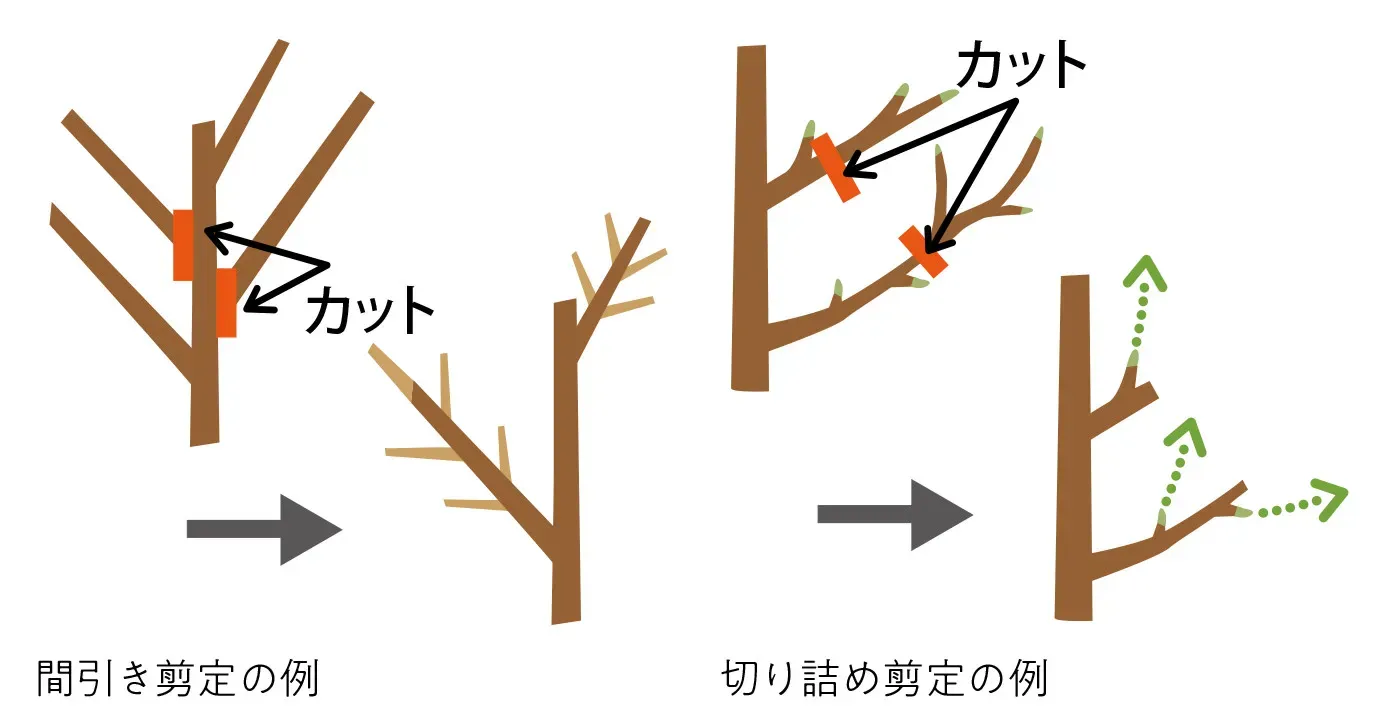

剪定の基本ルール:どこを切るべきか

じゃあ具体的にどこを切るかだけど、これが剪定の基本中の基本。

まず、枯れている枝や病気にかかっている枝は迷わず切る。

これは木全体の健康を守るために絶対必要。

それから、内側に向かって伸びている枝、他の枝と交差している枝、下向きに伸びている枝なんかも整理していく。

こういう枝は、光を遮ったり、風通しを悪くしたりする原因になることが多いからね。

あとは、勢いよく上に伸びる「徒長枝(とちょうし)」と呼ばれる枝も、実をつけずに養分を無駄に消費することが多いから、適度に整理が必要だよ。

大切なのは、切る前に「この枝を残したらどうなるかな?切ったらどうなるかな?」って想像してみること。

最初は勇気がいるかもしれないけど、思い切って切ることも大事なんだ。

剪定で切るべき枝の例

- 枯れ枝、病気にかかった枝

- 内向きに伸びる枝

- 他の枝と交差する枝

- 地面に向かって垂れ下がる枝

- 勢いよく真上に伸びる徒長枝

- 木の根元から生えてくるひこばえ

剪定のベストタイミングは?

剪定は、いつやるかというタイミングもすごく重要なんだ。

果樹の種類によって多少違うけど、一般的には「休眠期剪定」と「夏季剪定」の二つがある。

休眠期剪定は、葉っぱが落ちて木が眠っている冬の間(12月〜2月頃)に行うのが一般的。

この時期にしっかり枝を整理することで、春からの成長を促し、翌年の実つきを良くする準備をするんだ。

木に負担が少ない時期だから、結構大胆に切っても大丈夫なことが多いよ。

夏季剪定は、文字通り夏の間に行う剪定で、伸びすぎた枝を軽く切ったり、込み合った部分を少し整理したりする。

これは木の形を整えたり、日当たりや風通しを改善したりするのが主な目的。

やりすぎると木が弱ることもあるから、休眠期剪定ほど大胆にはやらないのがポイント。

育てている果樹の種類に合わせた最適な時期を知っておくことが、「果樹栽培の手入れ方法」を成功させる鍵になるね。

病害虫から守る!果樹栽培の手入れ方法:防除のポイント

病害虫から守る!果樹栽培の手入れ方法:防除のポイント

さて、美味しい果実を夢見て果樹を育てているのに、ある日突然、葉っぱが食い荒らされていたり、見たことのない斑点ができていたり…なんて経験、ありませんか? そう、果樹栽培に付きものなのが、憎き病害虫との戦いです。せっかく愛情込めて手入れしているのに、彼らにやられてしまうと本当にがっかりしますよね。でも、この病害虫対策も「果樹栽培の手入れ方法」の非常に重要な一部なんです。正直言って、これを怠ると、どんなに剪定や肥料を頑張っても、健康な木は育たず、美味しい果実を収穫するのは難しくなります。奴らは待ってくれませんから、早めの対策が肝心です。

年間を通して行う果樹栽培の手入れ方法:スケジュールと作業

年間を通して行う果樹栽培の手入れ方法:スケジュールと作業

年間計画を立てる!果樹栽培の手入れ方法の全体像

果樹栽培の手入れ方法って、実は一年中何かしらの作業があるんだ。

野菜みたいに植えて収穫して終わり、じゃないのが果樹の面白いところでもあり、少し大変なところ。

でもね、年間を通してどんな手入れが必要なのか、大まかなスケジュールを頭に入れておくと、慌てずに済むし、作業もスムーズに進むんだ。

「年間を通して行う果樹栽培の手入れ方法:スケジュールと作業」を把握することは、美味しい果実を安定して収穫するための第一歩と言えるね。

季節ごとにやるべきことが決まっているから、それに合わせて準備をしておけば、病気や害虫の被害も最小限に抑えられるし、木の健康も保てる。

正直、計画なしでその場その場で対応しようとすると、大体どこかで失敗する。

まるで、地図を持たずに山登りするようなものかな。

だから、まずは年間カレンダーを作ってみるのがおすすめだよ。

春から夏にかけての重要な作業

じゃあ具体的に、年間を通して行う果樹栽培の手入れ方法のポイントを見ていこうか。

春は、木が目を覚まして新しい葉を出し、花を咲かせる大事な時期。

この時期にやるべきことは、まず芽出し前の施肥。

これからぐんぐん成長するためのエネルギーを与えてあげるんだ。

そして、花が咲いたら受粉。

自然に任せることも多いけど、品種によっては人工授粉が必要な場合もあるから、育てている果樹について調べておこう。

実がつき始めたら、摘果(てきか)という作業も必要になる。

これは、なりすぎた実を間引いて、残った実に養分が集中するようにする作業。

もったいないと思うかもしれないけど、これが一つ一つの実を大きく甘くするためにとっても重要なんだ。

夏は、枝が伸びて葉っぱも茂る時期だから、風通しが悪くならないように軽い剪定(夏季剪定)をしたり、病害虫が発生しやすい時期だからこまめにチェックして対策をしたりする。

水やりも、土が乾いたらたっぷりと忘れずにね。

春〜夏の主要な手入れ作業

- 芽出し前の施肥(春肥)

- 受粉(必要に応じて人工授粉)

- 摘蕾・摘花(花を間引く)

- 摘果(実を間引く)

- 夏季剪定(軽い枝の整理)

- 病害虫のチェックと防除

- 水やり(特に乾燥する時期)

秋から冬の過ごし方と来年に向けた準備

秋は、いよいよ収穫の時期!

一年間丹精込めて手入れした成果を味わえる、一番嬉しい季節だね。

収穫が終わったら、お礼肥(おれいごえ)といって、実をつけたことで消耗した木の体力を回復させるための肥料をあげる。

そして、葉が落ちて木が休眠期に入ったら、剪定のメインイベント、休眠期剪定だ。

来年美味しい実をたくさんつけてもらうために、不要な枝を整理し、木の骨格を作っていく。

この休眠期剪定が、「年間を通して行う果樹栽培の手入れ方法」の中でも特に重要視される作業の一つなんだ。

冬の間は、特にすることはないように見えるけど、実は来年の準備期間。

寒肥(かんごえ)といって、冬の間にゆっくりと分解される有機肥料などを与えることもある。

雪が多い地域なら、枝が折れないように雪下ろしをしたり、防寒対策をしたりも必要だ。

こうして一年を通して適切な手入れをすることで、果樹は健やかに育ち、毎年私たちに美味しい恵みを与えてくれるんだね。nipponplants.comでも、果樹の種類ごとの詳しい手入れ方法や、必要な資材について情報が見つかるはずだよ。

ちょっとした工夫で差がつく果樹栽培の手入れ方法のコツ

ちょっとした工夫で差がつく果樹栽培の手入れ方法のコツ

水やりは「いつ」「どれくらい」? 土の声を聞くコツ

さて、剪定や病害虫対策も大事だけど、「ちょっとした工夫で差がつく果樹栽培の手入れ方法のコツ」として、意外と奥が深いのが「水やり」なんだ。

「え、水やりなんて簡単じゃん?」って思うかもしれないけど、これがね、やりすぎてもダメだし、足りなくてもダメ。

まるで思春期の子供みたいに、繊細な時期があるんだよ。

基本は「土が乾いたらたっぷり」なんだけど、この「土が乾いたら」の見極めがポイント。

土の表面だけじゃなくて、少し掘ってみて中の湿り具合を確認するのが確実。

指を土に突っ込んでみて、湿り気を感じなければ水やりの合図。

私の最初の頃の失敗談なんだけど、見た目だけで判断して、まだ土の中が湿っているのに水をあげちゃって、根っこが呼吸できなくなって弱らせちゃったことがあるんだ。

土って、見た目以上に色々なことを教えてくれるんだよね。

まるで土が「喉乾いたよー」とか「もうお腹いっぱいだよー」って話しかけてきてるみたいに。

特に夏場の乾燥しやすい時期や、実が大きくなる時期は水分が必要になるから、土の乾き具合をこまめにチェックして、朝か夕方の涼しい時間帯にたっぷりとあげるのがコツ。

鉢植えの場合は、鉢底から水が流れ出るくらい、これでもかってくらいあげるのが目安だよ。

地植えの場合は、根の周り全体にしっかり水が行き渡るように、木の大きさに応じて量を調整してね。

肥料は「何を」「いつ」あげる? 木のサインを見逃さない

もう一つ、「ちょっとした工夫で差がつく果樹栽培の手入れ方法のコツ」として、木の成長と実つきに直結するのが「肥料」だ。

人間がご飯を食べるのと同じで、木も栄養がないと元気に育たないし、美味しい実をつけるエネルギーも湧かないんだ。

肥料には、油かすや堆肥のようなゆっくり効く「有機質肥料」と、すぐに効果が出る「化成肥料」がある。

どっちが良い、悪いじゃなくて、目的に合わせて使い分けるのが賢いやり方。

じゃあ、いつあげればいいのか?

大まかに言うと、春に成長を促すための「春肥」、収穫後に体力を回復させるための「お礼肥」、そして冬の間にじっくり効かせる「寒肥」がある。

特に春肥とお礼肥は、その年の実つきや来年の準備に大きく影響するから忘れずにやりたい作業。

木の様子をよく観察することも大事。

葉っぱの色が薄かったり、枝の伸びが悪かったりしたら、「あれ?栄養足りないかな?」って木のサインを見逃さないこと。

ただし、肥料もやりすぎは禁物。

「たくさんあげれば、もっと大きくて甘い実がなるはず!」って張り切ってやりすぎると、かえって根っこを傷めたり、病気にかかりやすくなったりするんだ。

まさに「過ぎたるは猶及ばざるが如し」ってやつ。

パッケージに書いてある量を守るのが基本だけど、木の元気がないからといって焦って大量にあげるのはちょっと待って。

まずは少量から試してみて、様子を見るのが失敗しないコツだよ。

果樹栽培の手入れ方法を実践して、実りの秋を迎えよう

果樹栽培の手入れ方法は、一見複雑そうに見えるかもしれません。しかし、今回ご紹介した剪定の基本、病害虫への対策、そして年間を通じた作業スケジュールを理解し、実践することで、あなたの木は着実に成長し、美味しい果実をつける可能性が高まります。もちろん、自然相手ですから思い通りにいかないこともあります。でも、手をかけた分だけ木は応えてくれるものです。ぜひ、これらの手入れ方法を試して、自家製の果実を収穫する喜びを味わってください。その一口は、市販のものとは比べ物にならない格別の味になるはずです。