Table of Contents

一生懸命育てているのに、どうも植物の元気がイマイチ。葉の色がおかしかったり、成長が止まってしまったり。水耕栽培でそんな経験はありませんか? その原因、もしかしたら「水」にあるかもしれません。

なぜ重要? 水耕栽培の水質管理のキホン

なぜ重要? 水耕栽培の水質管理のキホン

水耕栽培って、土を使わないから手軽そうに見えますよね? でも、実は土の代わりに「水」が植物の命綱なんです。土の中には微生物がいて、根に必要な酸素や栄養分の吸収を助けてくれるんですが、水耕栽培ではその役割を水が担います。だから、水質が悪いと、植物は必要な栄養をうまく吸えなかったり、根が窒息したり、病気にかかりやすくなったりするんです。想像してみてください、人間だって汚い水は飲みたくないし、体調を崩しますよね? それと同じで、植物にとっても水は生命線。水質管理を怠ると、どんなに良い肥料を使っても、どんなに日当たりが良くても、植物は元気に育ってくれません。せっかく始めたのに失敗した…なんてことにならないためにも、水質管理のキホンを知っておくことが本当に大切なんです。

具体的な方法 水耕栽培の水質管理ステップ

具体的な方法 水耕栽培の水質管理ステップ

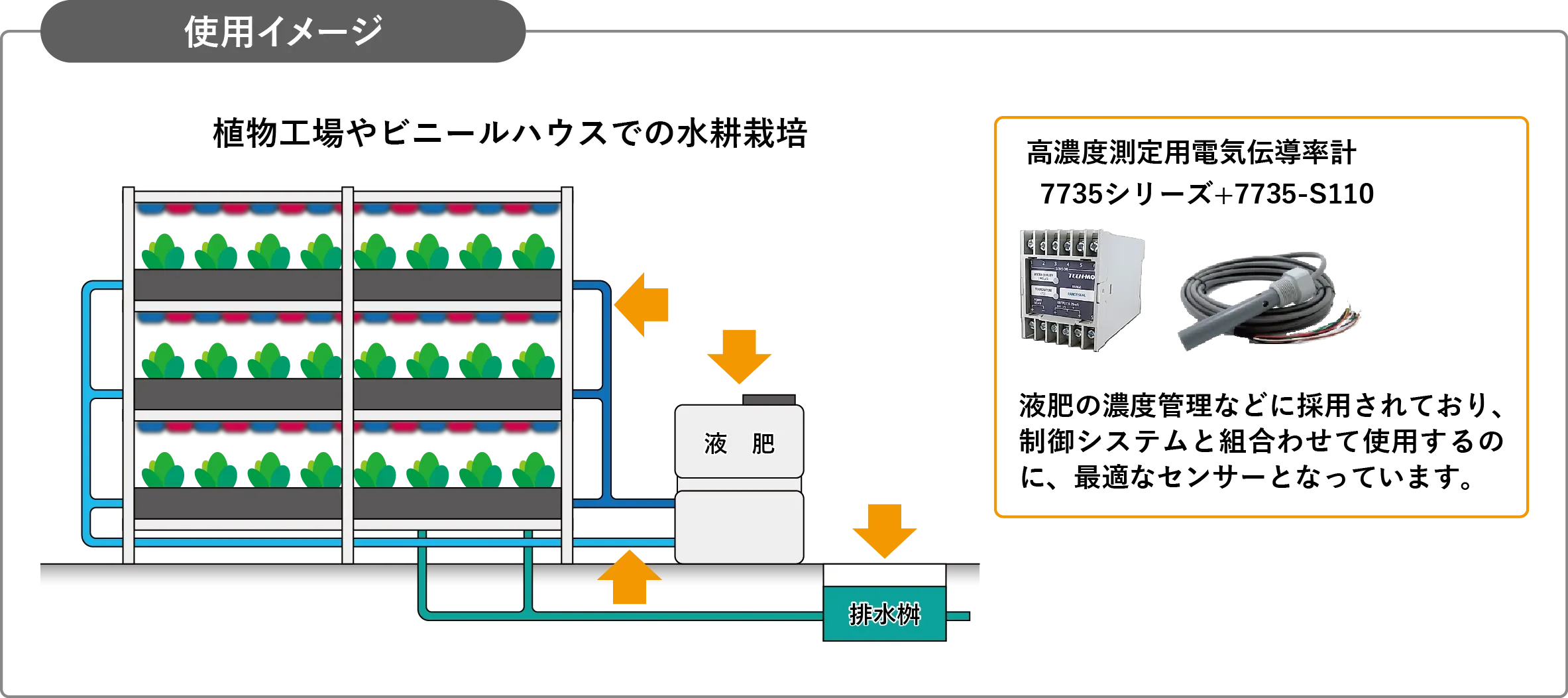

さて、水耕栽培の水質管理がなぜ大事かは分かったところで、次に気になるのは「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」ってところですよね。安心してください、思っているよりずっとシンプルです。具体的な方法 水耕栽培の水質管理ステップは、主に毎日のチェックと定期的な水の交換に集約されます。まず、一番大事なのはpHとEC(電気伝導度)の測定です。pHは水の酸性度・アルカリ性度を示す数値で、植物の種類によって最適な範囲があります。これがずれていると、植物はせっかくの栄養をうまく吸収できません。ECは水中に溶けている肥料分(養分濃度)の量を示す数値で、これも植物の成長段階に合わせて調整が必要です。この二つの数値を把握することが、水質管理の最初の、そして最も重要な一歩になります。

水耕栽培の水質管理で困った時の対処法

水耕栽培の水質管理で困った時の対処法

水耕栽培を続けていると、「あれ?なんかおかしいな」って思う瞬間が必ず来るものです。pHが全然安定しないとか、EC値が急に上がったり下がったり、根っこが茶色くなってきた…なんて、 水耕栽培の水質管理で困った時の対処法 を知っておかないと、本当に焦りますよね。でも大丈夫、ほとんどのトラブルには原因があって、適切な対処法があります。まずは慌てず、今の水の状態をもう一度じっくり見てみましょう。pHやECを測り直すのはもちろん、水の濁りや匂い、根の色なんかも大切な情報源です。もしpHが飛び跳ねるようなら、使っている水槽の素材が影響している可能性も。ECが急降下しているなら、植物がめちゃくちゃ養分を吸っている証拠かもしれません。藻がわいてしまったなら、それは光が水に当たりすぎているサイン。トラブルは嫌ですが、実は植物や水の状態を観察する良い機会でもあるんです。原因が見えれば、おのずと取るべき対処法も見えてきます。例えば、藻なら遮光する、根腐れっぽいなら酸素供給を増やすか、一時的に肥料濃度を下げる、などです。

水耕栽培の水質管理、これだけは知っておきたいQ&A

水耕栽培の水質管理、これだけは知っておきたいQ&A

pH調整剤って何を使えばいいの?

水耕栽培で一番聞かれることの一つが、このpH調整剤についてですね。水質管理の要とも言えるpHを適切な範囲に保つために必須のアイテムです。市販されている水耕栽培用のpH Up(アルカリ性にする)とpH Down(酸性にする)を使うのが一般的で、これが一番手軽で安全です。pH Downにはリン酸系のものと硝酸系のものがありますが、成長段階によって使い分ける人もいます。例えば、開花・結実期にはリン酸を多めに与えたいからリン酸系を使うとか。でも、最初は気にせず、まずは使いやすい液体タイプから始めるのがおすすめです。いきなり大量に入れるとpHが飛びすぎることもあるので、少しずつ加えては測る、これが鉄則です。

水道水はそのまま使える? 硬水・軟水はどう違う?

「水道水、そのまま使っていいの?」これもよくある疑問です。結論から言うと、そのまま使える場合とそうでない場合があります。日本の水道水は基本的に軟水で、そのまま水耕栽培に使える地域が多いです。でも、塩素が含まれているので、できれば一晩汲み置きして塩素を抜くか、カルキ抜きを使う方が植物には優しいですね。問題は、地域によって水道水の硬度が違うこと。硬水はミネラル分が多いので、EC値が高めに出たり、特定のミネラルが過剰になったりする可能性があります。もし硬水地域なら、一度水質検査をしてみるか、RO水(逆浸透膜水)や精製水を使うことも選択肢に入ってきます。もちろん、nipponplants.comのような専門サイトで情報を集めるのも良いでしょう。使う水の質を知ることは、適切な肥料選びや水質管理の第一歩になりますよ。

水質管理でよくあるサインと原因

- 葉が黄色い、まだら模様: 鉄やマグネシウムなどの微量要素欠乏(pHが適切でない可能性)

- 葉の先が枯れる、縁が茶色い: 肥料過多(ECが高すぎる)

- 根が茶色くヌルヌルする: 根腐れ(酸素不足、水温が高い、病原菌)

- 水が濁る、緑色になる: 藻の発生(光が当たっている、栄養過多)

最後に

水耕栽培における水質管理は、地味な作業に思えるかもしれません。しかし、pHやECを日々チェックし、必要に応じて調整する。この一見単純な繰り返しが、植物の生育に確かな差を生みます。病害のリスクを減らし、栄養吸収を最適化することで、あなたの丹精込めた努力が報われる確率がぐっと高まります。完璧な水質を常に維持するのは難しいかもしれませんが、管理のポイントを押さえ、変化に気づけるようになれば、もう水質のトラブルに振り回されることは少なくなるはずです。根気強く、観察を続けること。それが水耕栽培成功への一番の近道です。